Zu den drei Bildern oben: Links: Zur dankbaren Erinnerung an die feierliche Erhebung der Anna-Schäffer-Kirche zum Diözesanheiligtum Mindelstetten am 26. Juli 2025 (Festtag der heiligen Anna, Mutter der Gottesmutter) im Heiligen Jahr und 100. Todesjahr (der 100. Todestag: 5. Oktober 2025) der heiligen Anna Schäffer durch Seine Exzellenz Dr. Rudolf Voderholzer, Bischof von Regensburg (Foto: Christian Beirowski, Bischöfliche Presse- und Medienabteilung Regensburg).

Mitte: Ein Bild von Anna Schäffer (Aufschrift Leipzig?). Rechts: Ein Rosenkranz von Etsy.

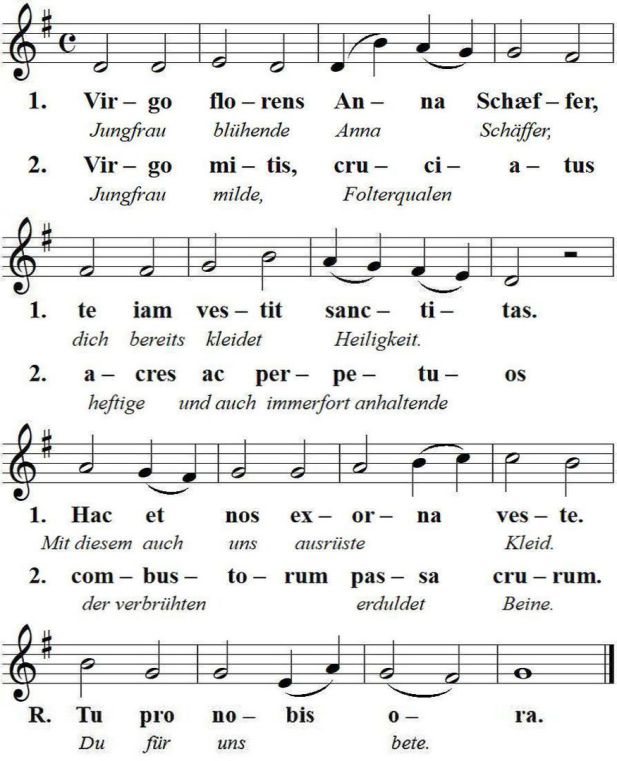

Der Anna-Schäffer-Hymnus-virginalis auf Latein: Virgo florens Anna Schæffer

Notenblatt mit Text und Übersetzung der ersten beiden Strophen

Text (ohne Hiate an Wortgrenzen): Martin Bachmaier 2025.

Melodie: Johannes Schweitzer 19. Jh., bekannt vom Lied "Sancta, sancta, sancta Maria".

Akzentuierende Metrik: trochäisch gemäß der Rhythmik des Liedes.

Quantitative Metrik: langen Noten sind lange Silben zugeordnet; für die vier Verse ergibt sich so:

| – – – – x x – – | – – – – x x – | – x – – – x – – | – – – x – – |

Alle 17 Strophen mit Metrik und Übersetzung

| Lateinischer Text ohne Hiate sowohl in akzentuierender als auch quantitierender Metrik nach der Rhythmik des Liedes Sancta, sancta, sancta virgo Martin Bachmaier 2026 |

Quantitative Metrik – – – – ⨯ ⨯ – – – – – – ⨯ ⨯ – – ⨯ – – – ⨯ – – – – – ⨯ – – |

Wörtliche Übersetzung des lateinischen Textes ins Deutsche Martin Bachmaier 2026 |

|

| 1. | Virgo florens Anna Schæffer, te iam vestit sanctitas. Hac et nos exorna veste. Tu pro nobis ora. |

– – – – – ∪ – – – – – – – ∪ – – – – – – – – – – – – – – – |

Blühende Jungfrau Anna Schäffer, dich kleidet bereits Heiligkeit. Mit diesem Kleid rüste auch uns aus. Du für (anstelle von) uns bete. |

| 2. | Virgo mitis, cruciatus acres ac perpetuos combustorum passa crurum. Tu pro nobis ora. |

– – – – ∪ ∪ – – – – – – ∪ ∪ – – – – – – ∪ – – – – – – – – |

Milde Jungfrau, Marterqualen, heftige und dazu immerfort andauernde, der verbrühten Beine (hast) erduldet. Du für (anstelle von) uns bete. |

| 3. | Virgo fortis, crucis acris firme fidens mallei, qui coronam cudit cæli. Tu pro nobis ora. |

– – – – ∪ ∪ – – – – – – – ∪ – – ∪ – – – – – – – – – – – – |

Tapfere Jungfrau, auf das bittere Kreuz fest vertrauend als den Hammer, der die Krone des Himmels schmiedet. Du für (anstelle von) uns bete. |

| 4. | Virgo, compos sortis Christi tu gehennæ laqueis tot peccantes extorsisti. Tu pro nobis ora. |

– – – – – – – – – – – – ∪ ∪ – – – – – – – – – – – – – – – |

Jungfrau, ganz teilhaft des Loses Christi hast gerade du aus der Hölle Schlingen so viele Sündigende herausgewunden. Du für (anstelle von) uns bete. |

| 5. | Virgo constans, qui te vidit solaturus, miserens, hunc es autem tu solata. Tu pro nobis ora. |

– – – – – – – – – – – – ∪ ∪ – – ∪ – – – – – – – – – – – – |

Standhafte Jungfrau, wer dich besuchte, trösten wollend, Mitleid fühlend, diesen hast hingegen du getröstet. Du für (anstelle von) uns bete. |

| 6. | Virgo callens, fidem firmam scribens, pingens, colloquens narrans iam firmasti multos. Tu pro nobis ora. |

– – – – ∪ – – – – – – – – ∪ – – – – – – – – – – – – – – – |

Gescheite Jungfrau, starken Glauben schreibend, malend, dich unterhaltend kundtuend hast du schon viele gestärkt. Du für (anstelle von) uns bete. |

| 7. | Virgo simplex, o piatrix, o laudatrix Domini, nostra sis et deprecatrix. Tu pro nobis ora. |

– – – – – ∪ – – – – – – ∪ ∪ – – ∪ – – – ∪ – – – – – – – – |

Unkomplizierte Jungfrau, o Sühnerin, o Lobpreiserin des Herrn, mögest auch unsere Fürbitterin sein. Du für (anstelle von) uns bete. |

| 8. | Virgo parens, pia doctrix, lenis vox ecclesiæ, cuius, fac, servemus leges. Tu pro nobis ora. |

– – – – ∪ ∪ – – – – – – – ∪ – – – – – – – – – – – – – – – |

Gehorsame Jungfrau, fromme Lehrerin, sanfte Stimme der Kirche, auf deren Gesetze, mach, dass wir achten. Du für (anstelle von) uns bete. |

| 9. | Virgo fulgens, solem vitæ sacrosancti commones esse Iesum sacramenti. Tu pro nobis ora. |

– – – – – – – – – – – – – ∪ – – ∪ – – – – – – – – – – – – |

Strahlende Jungfrau, du erinnerst uns daran, dass die Sonne des Lebens der Jesus des hochheiligen Sakramentes ist. Du für (anstelle von) uns bete. |

| 10. | Virgo verax, tua scripta monstrant, sit communio, quam sacerdos dat, vis summa. Tu pro nobis ora. |

– – – – ∪ – – – – – – – – ∪ – – ∪ – – – – – – – – – – – – |

Wahrhaftige Jungfrau, deine Schriften zeigen, es sei die Kommunion die der Priester reicht, die größte Kraft. Du für (anstelle von) uns bete. |

| 11. | Virgo prudens, confiteri culpas nostras mone nos corpus Christi percepturos. Tu pro nobis ora. |

– – – – – ∪ – – – – – – ∪ – – – – – – – – – – – – – – – – |

Umsichtige Jungfrau, zu beichten unsere Verschuldungen, mahne uns, um den Leib Christi zu empfangen. Du für (anstelle von) uns bete. |

| 12. | Virgo felix, coronato spinis cordi nos adduc, veræ fonti caritatis. Tu pro nobis ora. |

– – – – ∪ – – – – – – – – – – – – – – – ∪ – – – – – – – – |

Glückliche Jungfrau, dem mit Dor- nen gekrönten Herzen führe uns zu, dem Quell der wahren Liebe. Du für (anstelle von) uns bete. |

| 13. | Virgo vivax, ut divini gliscant ignes intra nos, a malignis hos custodi. Tu pro nobis ora. |

– – – – – – – – – – – – – – – – ∪ – – – – – – – – – – – – |

Jungfrau voller Leben, damit die göttli- chen Feuer entglimmen in uns drin, vor den bösartigen diese hüte. Du für (anstelle von) uns bete. |

| 14. | Virgo dulcis, demonstrabas orans ludo roseo caritatem matris almæ. Tu pro nobis ora. |

– – – – – – – – – – – – ∪ ∪ – – ∪ – – – – – – – – – – – – |

Liebreiche Jungfrau, bewiesen hast du immer wieder betend am Rosenspiel (deine) Liebe zur erhabenen Mutter. Du für (anstelle von) uns bete. |

| 15. | Virgo supplex, te rosetum tot velavit gratiis. Quod precari nos hortare. Tu pro nobis ora. |

– – – – – ∪ – – – – – – – ∪ – – ∪ – – – – – – – – – – – – |

Demütige Jungfrau, dich hat die Rosen- hecke mit so vielen Gnaden umhüllt. Sie zu beten, ermuntere uns. Du für (anstelle von) uns bete. |

| 16. | Virgo pollens, tunc in terris exoratrix efficax, nos adiuta nunc in cælis. Tu pro nobis ora. |

– – – – – – – – – – – – – ∪ – – – – – – – – – – – – – – – |

Mächtige Jungfrau, damals auf Erden eine erfolgreiche Erbitterin, uns unter- stütze jetzt eifrig in den Himmeln. Du für (anstelle von) uns bete. |

| 17. | Virgo clemens Anna Schæffer, nobis semper subveni cunctis curis ærumnisque. Tu pro nobis ora. |

– – – – – ∪ – – – – – – – ∪ – – – – – – – – – – – – – – – |

Gnädige Jungfrau Anna Schäffer, uns komm immer zu Hilfe in allen Sorgen und Beschwerden. Du für (anstelle von) uns bete. |

Bemerkungen zur Metrisierung

Lange Silbe am Versende: Die letzte Silbe eines Kolons (Atemeinheit) ist immer lang. Ein Kolon ist hier ein Vers, könnte aber auch ein Teilvers vor oder nach einer Zäsur sein. Sollte diese letzte Silbe mit einem Vokal enden, wird dieser standardmäßig (nicht etwo optional) lang gebraucht. Solle die letzte Silbe mit einem Konsonanten enden, ist sie ohnehin lang. Ob dann auch deren Vokal, sollte er kurz sein, gelängt wird, entzieht sich meiner Kenntnis, wahrscheinlich aber schon.

Zusätzliche Besonderheit: Die letzten Silben der jeweils ersten Strophenhälfte, also die letzten Silben des jeweiligen Verses 2, die man musikalisch eine ganze Note (vier Viertel) lang singen kann, haben alle einen Langvokal. Und der letzte Vers jeder Strophe, der Refrain, hat sozusagen als feierlicher Schluss ausschließlich Langvokale.

Trennung zweier "Mutæ cum liquida": Entgegen der Sprechsilbentrennung in Prosatexten werden hier die beiden Mutæ cum liquida in Strophe 9 innerhalb der ersten beiden Silben von "sacrosancti" und "sacramenti" auseinandergenommen. Wir trennen also "sac-ro-sanc-ti" und "sac-ra-men-ti" statt wie in der Prosa "sa-cro-sanc-ti" und "sa-cra-men-ti". Dieses Auseinandernehmen führt dazu, dass die jeweilige Silbe "sac" nun mit einem Konsonanten geschlossen und somit lang ist. Die Silbe "sa" dagegen wäre wegen ihres Kurzvokals "a" kurz. Das Auseinandernehmen einer Muta cum liquida ist in der lateinischen Dichtung erlaubt, in der griechischen sogar Standard.

Sprechsilbentrennung bei Wortbeginn mit echtem Doppelkonsonanten: Es gibt Leute, die behaupten, ein Doppelkonsonant wie "sp" am Wortanfang dürfe sprechsilbenmäßig nicht getrennt werden. So müsse man etwa "tua scripta" in Strophe 10 wie "tu-a-scrip-ta" trennen. Das is aber falsch. Die gesprochene Silbe ist dem musikalischem Ton ohnehin ein wenig vorzuziehen, da die Silbe mit einem Konsonanten beginnt, wir sie aber erst bei Vokalbeginn auf den musikalischen Tonbeginn platzieren wollen. Ein mit echtem Doppelkonsonanten (also keine muta cum liquida wie etwa "tr") beginnendes Wort muss man also noch früher beginnen, und so rutscht dann dieser Wortbeginn in die vorausehende Silbe hinein. Die richtige Sprechsilbentrennung lautet also hier "tu-as-crip-ta", weswegen ich die Silbe, "-as" (mit Kuzvokal "a") hier lang gemessen habe. Dasselbe gilt für '"sole, spicis" an Ende der 12. Strophe, was wie "so-les-pi-cis" mit (trotz Kurzvokals "e") langer Silbe "les" zu sprechen ist. Und bei "scribens" zu Beginn des zweiten Verses von Strophe 5 muss das Anfangs-"s" vor Silben- und damit sogar vor Versbeginn gesprochen werden, wozu man die vorausgehende Atempause vorverlegen muss. Die Metrik bleibt aber auch gewahrt, wenn jemand die Sprechsilbentrennung in den genannten Fällen an den Wortgrenzen machen will und so die Vokale dem musikalischen Ton noch weiter hinterherhinken lässt. Dann wären die Silben "a" von "tua" in Strophe 10 und "le" von "sole" in Strophe 12 eben kurz, was ja die Metrik an diesen Stellen erlaubt.

Der Nutzen der quantitativen Metrik beschränkt sich nicht darauf, die Vokallängen dem klassischen Latein entsprechend singen zu können, sondern klärt manchmal auch die Bedeutung eines Wortes. So wissen wir etwa, dass "parens" zu Beginn der 7. Strophe ("Virgo parens") nicht die leibliche Mutter bedeuten kann, denn dieses Wort "parens" (= "pariens") leitet sich von "pario" mit kurzem "a" ab, sodass dann die Silbe "pa" kurz wäre. Da sie der Metrik entsprechend, die ja der langen Note nachkommt, aber lang sein muss, kann dieses "parens" nur von "pareo" mit langem "a" abgeleitet werden, einem Wort, das wir vom deutschen Fremdwort "parieren" kennen.

Keine Hiate: Ein Hiat (Betonung auf dem "a") an Worgrenzen entsteht, wenn einem Wort, das mit einem Vokal, dem auch noch ein (grundsätzlich nur leicht gesprochenes) "m" hintangehängt sein darf, ein Wort folgt, das mit Vokal beginnt, dem auch noch ein Hauch "h" vorausgehen darf. In der Regel führt so ein Hiat zum Verschmelzen der Silben an den Wortgrenzen zu einer einzigen Silbe. Solche Fälle kommen in meinen lateinischen Dichtungen nicht vor. Und so gibt es dieses Problem nicht. Innerhalb eines Wortes kommen letztlich auch keine Hiate vor, da sie mit leicht gesprochenen Zwischenkonsonanten aufgelöst werden. So spricht man etwa zwischen "u" und "o" im Wort "perpetuos" ein leichtes englisches "w" oder zwischen den beiden "i" in "gratiis" ein leichtes "j".

Die Freiheit von Hiaten gilt bei mir immer innerhalb eines Verses, fast stests auch innerhalb eines Verspaares, da antike Verse oft so lang wie hier ein Verspaar sind, also bis zu 15 Silben und vielleicht sogar noch mehr umfassen können. Speziell in diesem Lied Virgo florens zieht sich die Hiatfreiheit über alle 68 Verse durch. Das ist jedoch nur Sport. Optimal wäre es bereits, wenn innerhalb jeden Verspaares kein Hiat zu verzeichnen ist, zumal hier Vers 2 mit einer besonders langen Note mit Pause oder langen Note mit langer Pause endet, die zum Luftholen genutzt wird.

Anwendungen des Hymnus virginalis (Warum 17 Strophen?)

Zum Kreuzweg: Der Kreuzweg besteht zwar aus nur 14 Stationen; er enthält aber in der Regel auch ein einleitendes und ein abschließendes Gebet. Insofern besteht er aus 16 Einheiten. Also singt man jeweils eine Strophe vor, zwischen und nach diesen 16 Einheiten.

Zum Rosenkranz: Ein Gesätz vor der Einleitung, dann jeweils zwei Strophen vor, zwischen und nach den fünf Gesätzen und die letzten beiden Strophen nach einer Litanei. Betet man keine Litanei, dann vor jedem Gesätz drei Strohen und die letzten beiden nach dem letzten Gesätz.

Zum ganzen Psalter: Jeweils vor, zwischen und nach den 15 Gesätzen eine Strophe. Die 17. und letzte Strophe nach einer Litanei oder, wenn keine Litanei gebetet wird, dann endet der Rosenkranz eben mit zwei Strophen hintereinander, sozusagen als krönendem Anna-Schäffer-Abschluss.

Die Strohenzahl 17 wird nach dem großen Kirchenvater und -lehrer Augustinus als die Summe aus den 10 Geboten und den 7 Gaben des heiligen Geistes interpretiert. Biblisch leitet er sie aus den 153 Fischen her, denn die Summe der natürlichen Zahlen von 1 bis 17 ergibt sich zu 153. Im deutschen Rosenkranz entspricht die 153 auch der Anzahl der Ave Maria des Psalters. Denn im Deutschen beten wir ja neben den 150 Ave Maria der 15 Gesätze noch eine mit dem Credo beginnende Einleitung, die zusätzliche drei Ave Maria enthält, bei denen wir um die drei theologischen ("göttlichen") Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe bitten.