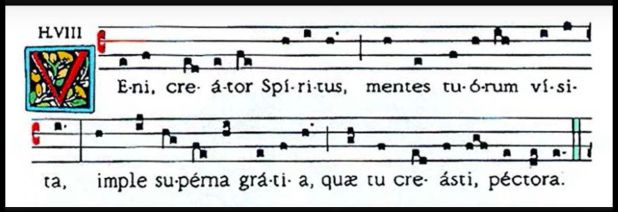

Die Pfingstikone oben und im Text: Herabkunft des Heiligen Geistes auf Maria und die Apostel.

Lizenziert von der weißrussischen Wikipedia/Wikimedia-Autorin Хомелка gemäß obiger Verlinkung.

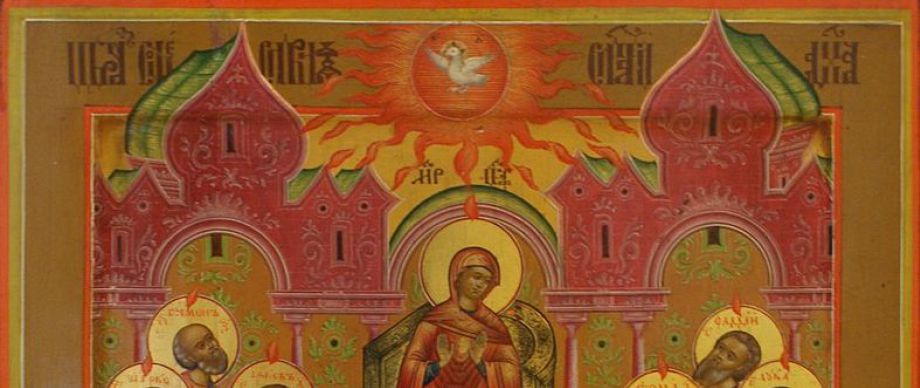

Der Pfingsthymnus: Veni creator spiritus

Das Versmaß

Hrabanus Maurus (Rabanus Maurus) hat den Pfingsthymnus im Wesentlichen in einen jambischen Dimeter gekleidet. Jeder solche Vers besteht aus zwei jambischen Metren, wobei jedes dieser Metren aus zwei Versfüßen besteht. Dabei muss der erste ein Spondeus (— —) oder ein Jambus (◡ —), der zweite jedoch verpflichtend ein Jambus (◡ —) sein. Die Versmetrik sieht dann so aus:

×—ˌ◡—.×—ˌ◡◠

Dabei steht × für eine beliebige, — für eine lange und ◡ für eine kurze Silbe. Das letzte Zeichen ◠ bedeutet, dass die letzte Silbe, sollte sie kurz sein, lang gebraucht wird, also stets lang ist. Das kleine Tiefkomma trennt die zwei Versfüße eines Metrums, der Punkt die beiden Metren.

Gesungen von der spanischen Gruppe Harpa Dei (Harfe Gottes)

Der heute meistgesungene sechsstrophige lateinische Text im Gotteslob mit deutscher Übersetzung

| Str. | Lateinischer Text | Deutsche Übersetzung |

| 1. | Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita: imple superna gratia, quae tu creasti pectora. |

Komm, Schöpfer Geist, die Herzen der Deinen besuche; erfülle mit oberer Gnade die Herzen, die du geschaffen hast! |

| 2. |

Qui diceris Paraclitus, |

Der du der Beistand genannt wirst, Geschenk des höchsten Gottes, lebendige Quelle, Feuer, Liebe und geistliche Salbung. |

| 3. | Tu septiformis munere, dextrae Dei tu digitus, tu rite promissum Patris sermone ditans guttura. |

Du Siebengestaltiger im Amt, (von) der Rechten Gottes du der Finger, Du recht Versprochenes des Vaters, mit Rede bereichernd die Kehlen. |

| 4. | Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis virtute firmans perpeti. |

Zünd’ an das Licht den Sinnen, gieß’ ein die Liebe den Herzen, das Schwache unseres Leibes stärkend durch dauerhafte Tugend! |

| 5. | Hostem repellas longius pacemque dones protinus; ductore sic te praevio vitemus omne noxium. |

Mögest den Feind weiter zurückstoßen und den Frieden sofort schenken! Mit dir so als vorausgehendem Lotsen mögen wir alles Schädliche meiden! |

| 6. | Per te sciamus da Patrem noscamus atque Filium, te utriusque Spiritum credamus omni tempore. |

Gib, dass wir durch dich verstehen den Vater und auch erkennen den Sohn, an dich, beider Geist, glauben zu jeder Zeit! |

Die Notation des Hymnus mit Noten und Text der ersten Strophe - entnommen dem nachfolgenden YouTube-Video

Gesungen von der Schola Gregoriana Mediolanensis, Mailand

Gesungen im Wechsel - jede zweite Strophe nur Frauenstimmen

Der metrisch korrigierte siebenstrophige Text (7. Str.: Doxologie) im Liber usualis 1932 mit deutscher Übersetzung und einer Reimübertragung von Heinrich Bone 1847

| Lateinischer Text | Deutsche Übersetzung | Heinrich Bone 1847 | |

|

1. |

Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita: imple superna gratia, quae tu creasti pectora. |

Komm, Schöpfer Geist, |

Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein, besuch das Herz der Kinder dein! Die deine Macht erschaffen hat, erfülle nun mit deiner Gnad. |

|

2. |

Qui diceris Paraclitus, |

Der du der Beistand genannt wirst, |

Der du der Tröster wirst genannt, vom höchsten Gott ein Gnadenpfand, du Lebensbrunn, Licht, Lieb und Glut, der Seele Salbung, höchstes Gut. |

|

3. |

Tu septiformis munere, |

Du Siebengestaltiger im Amt, |

O Schatz, der siebenfältig ziert, o Finger Gottes, der uns führt, Geschenk, vom Vater zugesagt, du, der die Zungen reden macht. |

|

4. |

Accende lumen sensibus, |

Zünd’ an das Licht den Sinnen, |

Zünd an in uns des Lichtes Schein, gieß Liebe in die Herzen ein, stärk unsres Leibs Gebrechlichkeit mit deiner Kraft zu jeder Zeit. |

|

5. |

Hostem repellas longius |

Mögest den Feind weiter zurückstoßen |

Treib weit von uns des Feinds Gewalt, in deinem Frieden uns erhalt, dass wir, geführt von deinem Licht, in Sünd und Elend fallen nicht. |

|

6. |

Per te sciamus da Patrem |

Gib, dass wir durch dich den Vater ver- |

Gib, dass durch dich den Vater wir und auch den Sohn erkennen hier und dass als Geist von beiden dich wir allzeit glauben festiglich. |

|

7. |

Deo Patri sit gloria et Filio, qui a mortuis surrexit, ac Paraclito, in saeculorum saecula. |

Gott, dem Vater, sei Ruhm |

Dem Vater Lob im höchsten Thron und seinem auferstandnen Sohn, dem Tröster auch sei Lob geweiht jetzt und in alle Ewigkeit. |

Vergleich der heute üblichen Textversion mit der im Liber usualis

Die Änderungen sind in der o. g. Version unterstrichen!

2. Strophe, Vers 2:

"donum Dei altissimi" versus "altissimi donum Dei": In der letztgenannten Version im Liber usualis wollte man das Aufeinandertreffen zweier Vokale bei "Dei" und "altissimi" vermeiden, da zumindest im klassischen Latein die aufeinandertreffenden Vokale zu einem verschmelzen, wobei das Gewicht auf dem zweiten liegt.

3. Strophe, Vers 2:

"dextrae Dei tu digitus" vs.

"digitus paternae dexterae": Bei "digitus" in der erstgenannten Version ist die erste Silbe "di" kurz, wo sie eigentlich lang sein sollte. Man muss sie also lang gebrauchen. In der zweiten Version ist das korrigiert. Streicht man das "i" in der Mitte, ist die Silbe "dig" in "digtus" lang und der erste Versfuß ein Spondeus, was erlaubt ist. Selbst wenn man das Mittel-"i" nicht striche, dann beginnt der Vers eben mit einem Anapäst (kurz kurz lang), was prinzipiell im jambischen Dimeter auch erlaubt ist, nur selten Verwendung findet.

6. Strophe, Vers 3: "te utriusque" versus "teque utriusque": Wieder folgt Vokal auf Vokal in der erstgenannten Version, in der zweitgenannten hier aber auch. Klassisch korrekt wird aber das kurze "e" am Ende von "teque" durch das Anfangs-"u" von "utriusque" verschluckt, und so stimmt die Metrik.

Der Liber usualis verfolgt also das Ziel einer korrekten Metrik, scheitert diesbezüglich aber am Wort "paraclitus" in Strophe 2, Vers 1. Denn die kurze zweite Silbe "ra" lässt sich nicht durch Auseinanderreißen der muta cum liquida "cl" längen, indem man "pa-ra-cli-tus" zu "pa-rac-li-tus" macht. Eine muta cum liquida lässt sich nämlich nicht über Wortbestandteils-Grenzen hinweg auseinanderreißen. Die Wortbestandteile sind hier die Vorsilbe "para" und das Verbaladjektiv "clitus". Eine Silbentrennung "pa-rac-li-tus", die die zweite Silbe geschlossen und somit lang machen würde, ist also nicht möglich!

Die heute meist verwendete, wieder dem Urtext angeglichene Version gebraucht zwar mit "di" in "digitus" eine kurze Silbe lang, verfolgt aber auch hinsichtlich der Elisionen eine konsequente Linie. Kurzvokale am Ende eines Wortes, wie das "e" bei "infunde" elidieren, sobald das nächste Wort mit einem Vokal beginnt, Langvokale wie das Schluss-"i" bei "Dei" oder das Schluss-"e" bei "te" dagegen nicht! Man könnte sagen, dass diese Langvokale, wie auch in der griechischen Metrik, zu Kurzvokalen werden gemäß der Regel: "Vocalis ante vocalem corripitur" (ein Vokal vor einem Vokal wird zusammengerafft").

Die Version im Liber usualis hat mit der 7. Strophe, einer Doxologistrophe, eine Strophe mehr.

Die Urfassung des Veni creator spiritus von Hrabanus Maurus

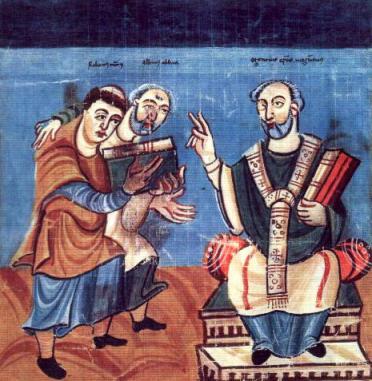

Der junge Hrabanus Maurus (links) unterstützt von seinem Lehrer Alkuin, dem Abt des Stifts St. Martin zu Tours (Mitte), überreicht dem heiligen Martin, Erzbischof von Tours, sein Werk De laudibus sanctae crucis. Darstellung in einem Manuskript aus Fulda.

Der junge Hrabanus Maurus (links) unterstützt von seinem Lehrer Alkuin, dem Abt des Stifts St. Martin zu Tours (Mitte), überreicht dem heiligen Martin, Erzbischof von Tours, sein Werk De laudibus sanctae crucis. Darstellung in einem Manuskript aus Fulda.

An der Urfassung, wie sie in Guido Maria Dreves & Clemens Blume ("Ein Jahrtausend lateinischer Hymnendichtung, eine Blütenlese aus den Analecta Hymnica mit literarhistorischen Erläuterungen", Leipzig, O. R. Reisland, 1909) in Teil I, S. 80 oben) steht, ist zunächst die Existenz einer Doxologie-Strophe zum Abschluss des Hymnus. Jedoch ist diese Strophe ganz anders als die 7. Strophe im Liber usualis:

| 7. | Praesta, pater piissime patrique compar unice, cum spiritu paracleto regnans per omne saeculum. |

| Ins Deutsche übersetzt: | |

| Gewähre dies, zärtlichster Vater und dem Vater einzigartig gleich, zusammen mit dem Geist, dem Beistand, herrschend durch jedes Zeitalter. |

|

Dieser schwer verständliche Text findet keine liturgische Verwendung.

Der "Hymnus in Pentecosten", wie Hrabanus Maurus ihn betitelt hat, entspricht ansonsten mit einer einzigen Ausnahme dem eingangs niedergeschriebenen, heute meistgesungenen, dem metrisch unkorrigierten. Die einzige Ausnahme besteht darin, dass es in Strophe 2, Vers 1, statt "Qui diceris paraclitus" "Qui paracletus diceris" heißt. Da muss man die erste Silbe von "paracletus" lang gebrauchen; die Schreibweise "cletus" nach der Vorsilbe dagegen entspricht einer Rekonstruktion der seit Alexander dem Großen zerfallenen griechischen Prosodie. Das "e" in "cletus" entspricht ja dem griechischen "eta", welches klassisch immer lang war, was an dieser Stelle die Metrik auch fordert. Allerdings muss dieses "e" in der 7. Strophe bei "paracleto" wieder kurz gemessen werden.